Sala 5

PAESAGGISMO E PITTURA DEL VERO

|

Il dipinto risale alla seconda metà degli anni Sessanta dell’Ottocento, a quel momento della produzione pittorica di Fattori in cui l’esperienza macchiaiola si rifà al mondo poetico e umano dell’artista. Soggetti simili a quello qui raffigurato sono ripetuti con variazioni fino alla fine degli anni Ottanta: ricordiamo Bovi al carro del 1867, Maremma Toscana del 1880 circa, fino al Riposo del 1887 ca.. In Buoi in riva all’Arno il soggetto è raffigurato attraverso stesure cromatiche poste in sequenza prospettica: dal bruno-verde del selciato e della vegetazione in primo piano, entro cui è compresa la "macchia" bianca dei bovi, all’azzurro dell’Arno nel piano intermedio; dai verdi degli alberi oltre il fiume, al profilo grigio delle montagne che si stacca dal fondo chiaro del cielo. Il paesaggio risulta così realizzato attraverso l’accostamento di campi cromatici, esaltati da una linea di contorno, volutamente sovrapposta al colore nella zona centrale del dipinto. L’opera appare permeata da un’impressione di calma e silenzio, conferita dall’estrema sintesi cromatica che ordina e costruisce le forme. |

|

Il quadro fa parte di quattro tele (Dintorni di Firenze, I somarelli dei Carbonai e Il gruppo di Lanceri) eseguite tra il 1885 e il 1889. In tutte e quattro le opere è presente il motivo della strada suburbana segnata dalla presenza, sul fondo, di un cipresso. Nel dipinto delle Raccolte Frugone l’asse visivo che inquadra la strada è spostato verso l’alto, in modo da tagliare fuori parte del cielo e del cipresso e dilatare fortemente il primo piano. Sul selciato così ampliato il pittore inserisce i tre lanceri a sinistra, il ragazzo di spalle al centro, e i buoi sulla destra. Nell’opera ogni soggetto ha così autonomia d’azione, nell’ambito di un proprio spazio senza rapporti relazionali con le altre figure, essendo l’unità del quadro garantita dal paesaggio. La pennellata risulta più spumosa, lontana dalla pittura di macchia e la tavolozza sfumata e giocata su poche tonalità. |

|

Pervenuto nella collezione di Luigi Frugone tra il 1936 e il 1938 col titolo di All’Isola d’Elba, il dipinto venne in seguito identificato con quella Vegetazione ligure a Riomaggiore presentata dal pittore alla Biennale di Venezia del 1897. Quest’ultima indicazione è certamente più appropriata se si confronta il dipinto con le altre vedute di Riomaggiore, realizzate dall’artista durante i soggiorni estivi tra il 1892 e il 1899. Al borgo delle Cinque Terre, Signorini dedicò anche il libro Riomaggiore terminato nel 1895 e pubblicato postumo dal fratello nel 1942. Nel dipinto la profondità dell’immagine è resa dagli elementi che compongono il paesaggio: il frammento di muro con un fico in primo piano, la vegetazione che continua fino al limite segnato dalle case, il mare azzurrissimo che degrada verso il cielo all’orizzonte; una pennellata più larga e distesa per le foglie in primo piano, più definita e compatta per la zona del mare e del cielo. Lo sguardo dello spettatore converge sulla vegetazione al centro dell’immagine, per poi perdersi verso la nitidezza del fondo. |

|

L’opera si può collocare cronologicamente tra il 1885 e il 1887, al momento in cui l’artista cominciò a frequentare, grazie alla stretta amicizia con la famiglia Bandini, Gabbro, piccola località a pochi chilometri da Livorno. La produzione di Lega è spesso ispirata a immagini di paesaggi e di contadine colte durante i soggiorni livornesi. L’elemento che accomuna il volto della Donna con edera ad altri appartenenti alla serie delle "contadine gabbrigiane" è "l’intensità dello sguardo e la nota di sognante malinconia che pervade il ritratto". La forma circolare della tavola usata qui dall’artista mira quasi a imprigionare l’immagine per concentrare su di essa l’attenzione. L’opera è caratterizzata da una pittura più mossa, costruita attraverso forme intrise di colori accesi: dagli scuri capelli sciolti della donna agli orecchini, dal vivace fiocco rosso, ai tralci verdi dell’edera che avvolgono la composizione. |

|

Il dipinto venne acquistato da Luigi Frugone dalla signora Campeggi (donna conosciuta nel mercato artistico), grazie alla mediazione di Ferruccio Stefani, nel 1925. Il soggetto rappresentato è assai frequente nella produzione di Fontanesi: una figura isolata e centrale in un paesaggio ricco di sollecitazioni emotive, elementi tipici di quel dialogo tra figura umana e natura che il pittore affrontò con felici risultati durante tutta il suo percorso artistico. Sia il soggetto sia i modi della rappresentazione richiamano le esperienze pittoriche dei paesaggisti francesi, come Costantin Troyon, Camille Corot e Charles Daubigny, conosciuti dall’artista attraverso il mercante d’arte Victor Branchard e durante i soggiorni a Parigi iniziati con la visita all’Esposizione Universale del 1855. |

|

Datata dall’autore 17 novembre 1904, l’Autunno è una delle numerose tavolette raffiguranti paesaggi nel biellese realizzati dall’artista direttamente dal vero, in preferenza durante la stagione autunnale o primaverile. Anche nel paesaggio qui raffigurato Delleani rinnova il gusto per una pasta di colore spessa e densa, suscettibile ad essere lavorata con il pennello per dare rilievo alle forme (in questo caso alle nubi), o ad essere quasi incisa, utilizzando la punta della matita sul colore fresco, fino ad ottenere dei solchi (che qui diventano rami d’albero in controluce). |

|

"La piccola targhetta è una delle immagini che più si ricordano fra quante ne ha create Domenico Trentacoste. E’ un ritratto che diventa una figura di vita. La corrispondenza tra i lineamenti e la segreta vita spirituale da cui la donna pare estenuata e consumata, è intima e perfetta, dal busto tenue e come sfumato al collo lungo, sottile e magro, e dal volto che pare pallido alla chioma voluminosa in cui sono alcuni svolazzi come piccole fiamme che si levano. Non so quale febbre, non so quale fiamma traspare dall’immagine delicatissima": così descrive l’opera un famoso critico del tempo. Trentacoste dedicò questa targhetta alla raffigurazione di Emma Gramatica (1875-1965), attrice italiana famosa per qualità di recitazione violentemente veristica, che riscosse i primi successi recitando accanto ad Eleonora Duse nelle opere teatrali di Gabriele D’Annunzio. Nel bronzetto sono evidenti le sinuosità Liberty e il profilo grafico della figura femminile, "delicatissimo e carezzato", il tutto giocato su effetti coloristici dati dalla superficie fittamente lavorata a bulino. |

|

Sala 6

PITTURA DI GENERE E PAESAGGIO IN AMBITO VENETO

|

|

|

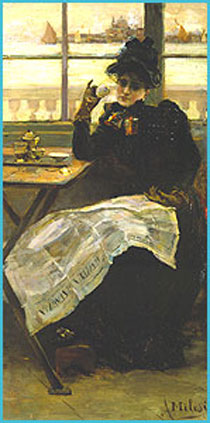

Medaglia d’oro all’Esposizione di Boston del 1890, anno a cui si può far risalire la sua esecuzione, il dipinto, ricordato anche con il titolo Notissie Nove e La lettura del giornale, raffigura una giovane donna seduta mentre sorseggia una tazza di caffè, durante una pausa dalla lettura del Gazzettino di Venezia. E’ un ritratto femminile impostato con grande abilità ed eleganza, che sembra sottolineare il carattere indipendente del personaggio. Costituisce una felice rappresentazione di una scena di vita quotidiana, borghese ed elegante, costruita con gusto e raffinatezza anche grazie al sapiente uso dei contrasti cromatici (il bianco del giornale, i colori scuri dell’abito, il vivace colore del fiocco). L’opera raffigura due temi della pittura del tempo, un ritratto e una veduta, quella di Venezia, che si delinea al di là della finestra, sul fondo del quadro. |

|

Quando il dipinto fu esposto alla Biennale veneziana del 1909, il successo della tela fu tale che lo scultore Domenico Trentacoste avanzò la proposta di acquistarlo "per la Galleria" (d’arte moderna di Firenze o di Venezia?) come risulta da un telegramma inviato per l’occasione da Antonio Fradeletto al proprietario del dipinto. Oggi conosciuto come Pagine d’amore, firmato e datato 1907, è invece indicato comeLettera d’amore in una lista di quindici opere di Tito con relativi prezzi in possesso del gallerista F. Stefani: lista che, allegata a una lettera del 21 maggio 1918, venne da questi inviata a Lazzaro G. B. Frugone. L’opera venne poi acquistata da Luigi che la pagò presumibilmente trentamila lire, prezzo alto di cui il mercante milanese era consapevole, e che denuncia l’ottima fama e l’alta quotazione di cui il pittore godeva nel mercato dell’arte, non solo in ambito nazionale. Assai vicino alle Rappezzatrici del 1903 (sempre lo stesso gruppo di donne, sotto lo stesso pergolato), di cui pare in realtà il pendant, il dipinto rivela appieno il felice virtuosismo pittorico, la costante ricerca di effetti luminosi, di atmosfere vibranti e solari dell’autore, ai quali si accompagna tuttavia un tono bozzettistico, da "cartolina", del soggetto di genere e del taglio compositivo. |

|

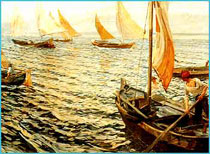

L’artista, usando un procedimento dì tipo fotografico, riesce a tagliare l’immagine in modo da far rimanere fuori dalla tela parte del soggetto della ripresa, rendendo così l’effetto del movimento. In questo caso le parti mancanti della imbarcazione in primo piano e di quella che procede a sinistra, sono un mezzo per sottolineare il movimento delle barche, ulteriormente amplificato dall’ondeggiare dello specchio d’acqua e per consentire all’osservatore una sorta dì "presa" diretta sul soggetto. Attraverso il colore e le forme, l’artista costruisce la profondità della visione, con pennellate che degradano verso il fondo e con l’andamento delle imbarcazioni che, a vele spiegate, si dirigono da destra verso sinistra. La scena è pervasa da una luce dorata che riflette l’arancio delle vele sulla crespatura dell’acqua con piccole e calde pennellate. |

|

L’opera, databile intorno alla fine degli anni Ottanta dell’Ottocento, si può annoverare tra le vedute lagunari di Venezia, quando le marine di Ciardi si arricchiscono di nuovi elementi come le vele delle imbarcazioni. La veduta, dipinta "con forza, vivacità e sapienza coloristica" è sostenuta da una salda costruzione dello spazio, data dalla barca obliqua in primo piano. Realizzata recuperando un vivace cromatismo, la materia viene trattata, secondo la tecnica della pittura di macchia, sia nelle imbarcazioni in primo piano sia negli edifici all’orizzonte, tradotti attraverso il giustapporsi di macchie colorate che ne ricostruiscono il nitido profilo. |

|

Il dipinto raffigura Piazza San Marco a Venezia, vista dal lato opposto alla chiesa, illuminata dai raggi dorati del sole dopo una giornata di pioggia, con gli elementi architettonici riflessi nel lastricato e piccole figure quasi fluttuanti nella leggera nebbia che avvolge l’insieme. Si tratta di una versione successiva, ma quasi identica sia nel soggetto che nelle dimensioni, del quadro omonimo esposto alla Biennale di Venezia del 1899 e oggi conservato presso la Galleria D’arte Moderna della stessa città, realizzata però con una pennellata più definita. Alle inevitabili citazioni della tradizione vedustica settecentesca si affianca una differente sensibilità cromatica, legata alle poetiche artistiche coeve, fondata su una tavolozza dai colori smorzati che bene si intonano alla scelta del soggetto. |

Sala 7

PROTAGONISTI NELL’ITALIA CENTRO-MERIDIONALE

|

Il dipinto raffigura un pastorello con i tipici calzari della Ciociaria. Il soggetto rinvia direttamente ai quadri di processioni religiose del pittore abruzzese Francesco Paolo Michetti, amico, durante la sua permanenza a Napoli, di Mancini, di Vincenzo Gemito, di Gaetano Esposito, coi quali condivise esperienze artistiche e di vita. E’ identificabile con il quadro che Michetti presentò all’Esposizione di Belle Arti di Milano nel 1884, e databile dunque intorno al 1883. La figura centrale è ancora pervasa da un evidente naturalismo, mentre nello sfondo - concepito come una vibrante e variopinta tavolozza - gli elementi appaiono più sfocati, secondo una modalità propria della successiva produzione dell’artista. Sia nel 1938, in occasione della mostra organizzata a Genova da Orlando Grosso presso Palazzo Bianco, sia all’ "Esposizione commemorativa di Antonio Mancini", che si tenne a Torino nel 1940, Pastorello in ciocie suscitò giudizi positivi e ammirati da parte della critica. |

|

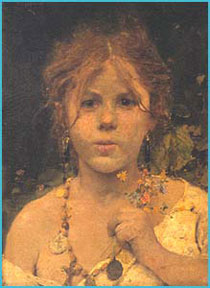

Michetti è rappresentato nel museo genovese da un interessante nucleo di disegni provenienti dalla collezione di Lazzaro G.B. Frugone. Fu invece Luigi ad acquistare questo dipinto. Difficile l’identificazione della bambina raffigurata, anche se in altre opere di Michetti compaiono giovani figure assai simili a questa. La preziosità materica con cui è realizzata l’opera ben si intona con la ricchezza decorativa della cornice che la inquadra. L’artista si sofferma attentamente a deserivere il volto della fanciulla, la carnagione delicata, le ciocche dei capelli scomposti che coprono in parte la fronte, gli orecchini, ì loro riflessi sulla collana di medagliette croci e semi, la veste bianca e il mazzolino di piccoli fiori dì campo; tutti elementi che acquistano un ulteriore risalto grazie al verde scuro della vegetazione del fondo. La cornice riccamente intagliata a volute e fogliami presenta al centro dei lati quattro cartigli con motivo a losanga caratteristici della decorazione francese della metà del sec. XVIII. |

|

La Pastorella al monte delle Raccolte Frugone vede la protagonista insieme ad un gruppo di pecore e due cani, in uno spazio naturale di ampio respiro, realizzato attraverso una pittura di tocco che diventa strumento per riportare sulla tela la percezione del reale. La tela è un esempio di come il lungo soggiorno francese abbia favorito nella pittura di Giuseppe Palizzi un interesse per il vero, inteso soprattutto come "percezione". Se, pur mantenendo un interesse comune nei confronti della scelta del soggetto, la pittura del fratello Filippo è maggiormente orientata verso una riproduzione oggettiva del vero, nei suoi dipinti Giuseppe guarda più all’aspetto complessivo che non alla descrizione dei particolari. Il dipinto è collocabile cronologicamente tra le opere della tarda produzione, in cui la pittura, più libera, sciolta e luminosa, sembra mossa da sollecitazioni impressioniste. |

|

Datato dagli studiosi tra il 1917 e il 1918, il dipinto sembra essere il primo dei quattro ritratti della figlia Anna, che all’età di sette o otto anni (era nata nel 1910) diventa la modella prediletta dal padre. Il pittore la ritrae nel suo studio, arricchito dalla presenza di una tela appoggiata al muro, seduta su uno sgabello con un delizioso abito a righe bianche e blu stretto in vita da una cintura (lo stesso che Anna indossa in Bambini che studiano del 1918), dal quale spunta la sottoveste bianca in pizzo. La bambina indossa un cappello di paglia a larghe tese, ha le braccia abbandonate in grembo, le gambe leggermente divaricate, lo sguardo immobile ed una posizione rilassata, a sottolineare un atteggiamento un po’ stanco ed annoiato a causa della eccessiva durata della posa. Il ritratto delle Raccolte Frugone, evidenzia una pittura luminosa e sensibile a volumi più corposi, resi attraverso stesure di colore più uniformi e delineate nei contorni, sostenute da un virtuosismo pittorico del quale resta interessante esempio la realizzazione dell’abito con le righe bianche e blu. |

|