Recuperate da Padre Cassiano da Langasco, rispettivamente nel convento dei Cappuccini di Varazze e in quello di Santa Margherita Ligure, queste due grisailles raffigurano un soggetto molto caro alla devozione cappuccina: l’apparizione della Vergine a Felice da Cantalice che riceve dalle braccia di lei il Bambino, durante la notte di Natale, alla presenza di frate Lupo.

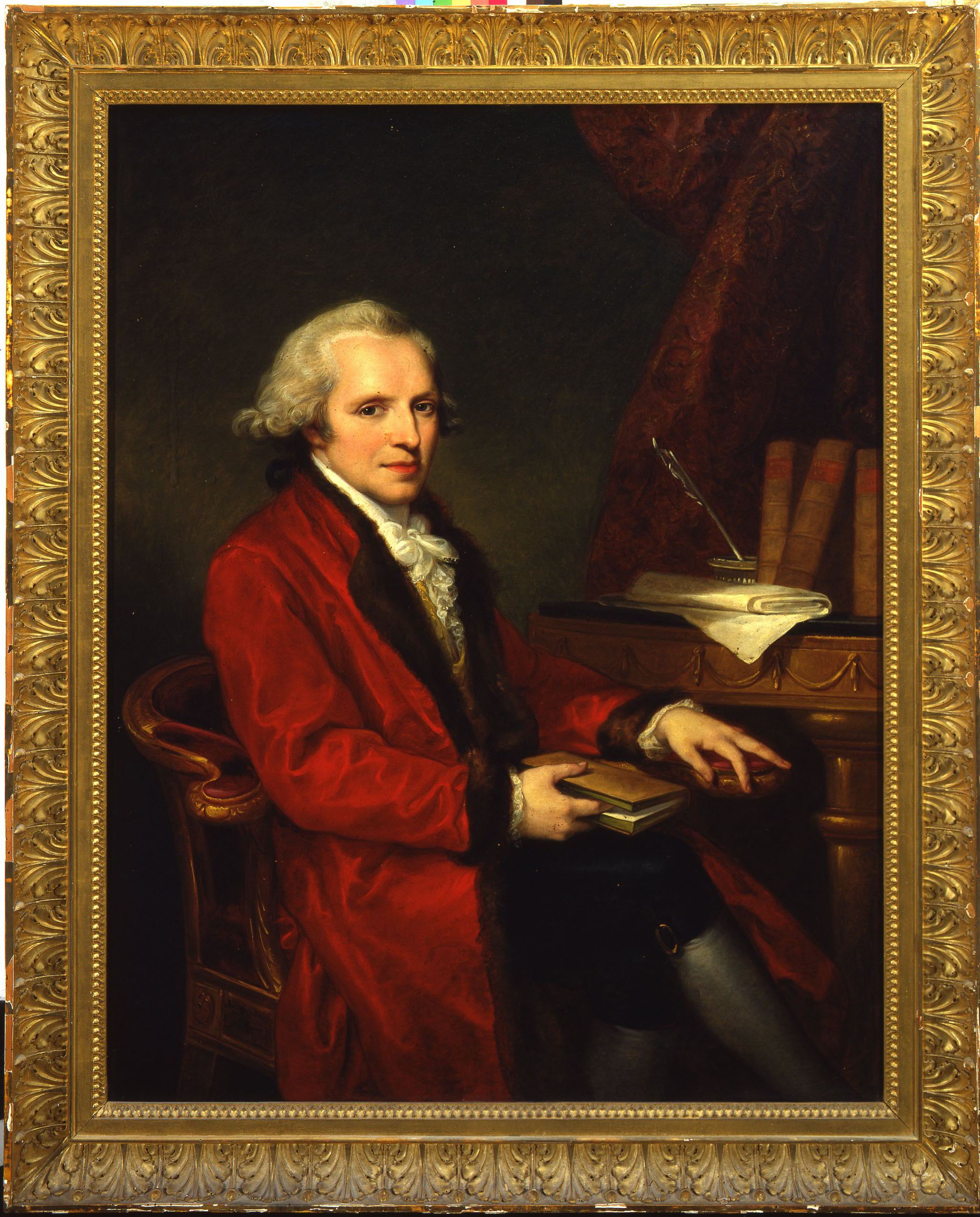

Il dipinto proveniente da Varazze è opera concordemente attribuita a Bernardo Strozzi.

L’ambientazione notturna della scena, illuminata dal chiarore della luce proveniente dall’alto, appare felicemente risolta nell’adozione della tecnica a monocromo, giocata su toni freddi e animata da rialzi nervosi dei bianchi che conferiscono una qualità vibrante all’immagine.

Nello spazio appena evocato della chiesa, l’artista inserisce sul primo piano il corredo per la questua del frate, splendido brano di natura morta, mentre alle spalle del gruppo figurale, lo spazio è reso indefinito dall’inserimento delle nuvole. La Madonna è assisa su di una nuvola nell’atto di porgere il Bambino al Beato, alle sue spalle un angelo le sorregge il manto. L’opera è senza dubbio connessa con la pala di uguale soggetto conservata nella chiesa dei Cappuccini della Santissima Concezione a Genova, dalla quale si distacca per alcune varianti.

Secondo Rita Dugoni il monocromo costituirebbe un abbozzo o un modello per la pala, commissionata allo Strozzi in occasione della beatificazione del frate, avvenuta nel 1625.

L’utilizzo della tecnica a monocromo nell’ambito dei processi compositivi dell’artista sarebbe testimoniato del resto dallo Studio di compianto su Cristo morto della galleria di Palazzo Bianco a Genova. Da Franco Pesenti era stata ipotizzata una datazione anteriore agli anni ‘20 e, sempre dallo studioso, la grisaille veniva ritenuta come concepita autonomamente e riutilizzata, a distanza di qualche anno, per l’elaborazione della pala della Concezione.

Il secondo monocromo, interessato da un consistente intervento di restauro nel 1965, risulta di difficile lettura poiché la pellicola pittorica originale è compromessa in molte zone.

Il dipinto è variamente assegnato a Giovanni Andrea De Ferrari. La presenza di brani di notevole qualità, rintracciabili in particolare nella figura della Vergine, nel velo dispiegato dall’angelo nelle mani di frate Felice, e di zone meno risolte e caratterizzate da una pennellata più compatta, portano a considerare l’opera come uscita dalla bottega dell’artista, presumibilmente con l’intervento del maestro.

La presenza di alcune varianti rispetto al monocromo di sicura autografia strozzesca appare di un certo interesse: la maggiore definizione del volto di frate Felice, il delinearsi dei tratti di frate Lupo e la riduzione del nodo che l’Angelo stringe nella mano destra, sembrano documentare una fase di elaborazione intermedia tra il monocromo di certa autografia e la pala della Santissima Concezione.