Eugenio Baroni (Taranto, 1880 - Genova, 1935)

Taranto, 1880

Genova, 1935

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Chitarra

Josephine Shaen 1933

Fabricatore, Gennaro

chitarra

XIX - 1821 - 1821

Cat. 286

Tipo di misura: volume; Unità di misura: cm; Valore: 93x29x10

Suonare

Strumento a sei corde con cassa e manico in legno. Giuseppe Mazzini fu appassionato cultore di musica e musicista egli stesso. In piena sintonia con il suo tempo, considerava l’educazione musicale elemento indispensabile nell’educazione e nella formazione dei singoli individui e dei popoli. I suoi interessi musicali, in particolare quelli chitarristici, sono testimoniati sia dalla nutrita corrispondenza intercorsa con la madre e con gli amici, soprattutto tra il 1835 e il 1856, sia nell’opera "Filosofia della musica", pubblicata a Parigi nel 1836. Attento conoscitore del repertorio di Sette e Ottocento, dedicò particolare attenzione anche ai canti popolari, considerati l’espressione più genuina dell’animo umano. Durante il suo esilio a Grenchen, in Svizzera, ebbe modo di apprezzare il folklore locale; a testimonianza di ciò al Museo del Risorgimento è conservata copia del manoscritto musicale che reca l’appunto autografo: “Canto delle mandriane bernesi, ricordo mio del 1836 fidato ora all’amica Giannetta Nathan”. La chitarra di Giuseppe Mazzini fu realizzata da Gennaro Fabricatore di Napoli nel 1821; utilizzata dall’Esule durante i suoi soggiorni londinesi

Clicca qui per visualizzare l'immagine

I tre eroi du popolo zeneize

Roberto Pittaluga 1921

I tre eroi du popolo zeneize

Litografia

1847 - 1847 - XIX

Inv.2817

Unità di misura: cm; Altezza: 38; Larghezza: 24

Litografia con ritocchi a matita e pastello

Al centro, in piedi sul mortaio, è raffigurato Balilla, il ragazzo undicenne che diede il via all’insurrezione antiaustriaca del 1746. Ai lati altri due giovani popolani che contribuirono alla cacciata degli Austriaci: Pittamuli, che in Sant’Agata riuscì a far prigionieri 50 granatieri austriaci, e Giovanni Carbone, che il 10 dicembre 1746 si distinse nella riconquista della Porta di San Tommaso, ultimo baluardo nemico.

Clicca qui per visualizzare l'immagine

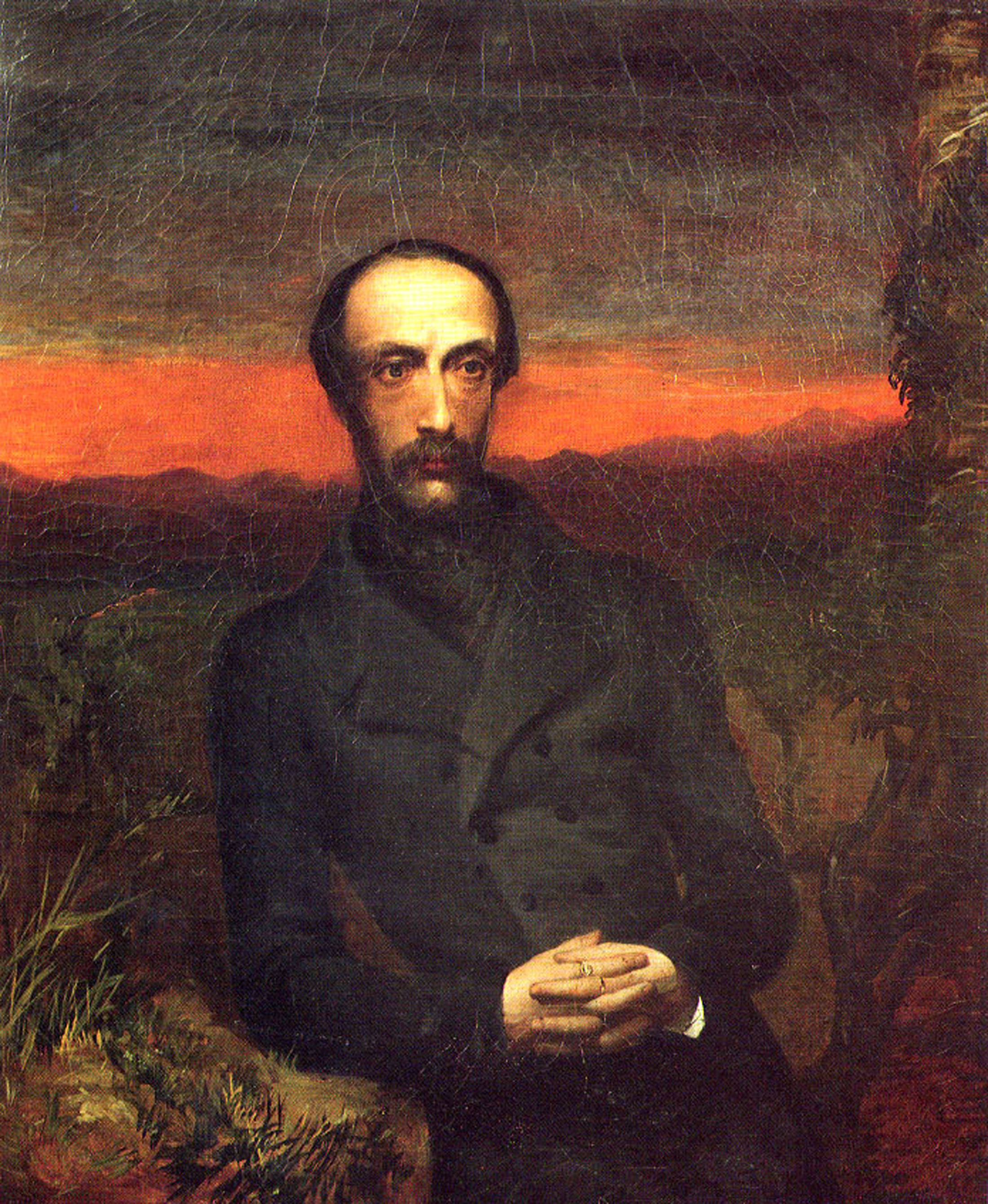

Mazzini Giuseppe

Itala Cremona Cozzolino 1939 - legato

Venturi, Emilie Ashurst

dipinto

1846 - 1846 - XIX

Dipinti, 42

Unità di misura: cm; Altezza: 52.5; Larghezza: 43

olio su tela

Giuseppe Mazzini e la musica - Roma, Museo Napoleonico - 31/03/2011 - 06/06/2011

È l’unico ritratto, prima della diffusione della tecnica fotografica, che lo stesso Mazzini giudicò somigliantissimo e che inviò alla madre a Genova.

Emilie Ashurst Venturi, artista e attivista britannica, fervente sostenitrice dell’unificazione italiana e devota amica del patriota genovese, eseguì il ritratto dal vero durante il periodo dell’esilio londinese per ricavare delle incisioni da mettere in vendita per raccogliere fondi a favore della causa italiana.

Ashurst Venturi non fu una semplice pittrice. Nata nel 1821 in una famiglia radicale e progressista, gli Ashurst, fu traduttrice, scrittrice e instancabile promotrice delle idee mazziniane in Inghilterra. Tradusse opere fondamentali come "I doveri dell’uomo", pubblicò saggi e raccolse oltre 1500 lettere di Mazzini indirizzate alla sua famiglia, contribuendo a diffondere il pensiero repubblicano e umanitario del patriota genovese. La sua vita fu segnata da battaglie per i diritti civili, la parità di genere e l’indipendenza dei popoli. Collaborò con figure come Garibaldi, Josephine Butler e John Stuart Mill, e fu attiva nel movimento per il suffragio femminile. Dopo il divorzio dal suo primo marito, sposò l’italiano Carlo Venturi, anch’egli patriota, e da allora fu conosciuta come Madame Venturi. Ritratto di Giuseppe Mazzini in vestito nero con alle spalle un paesaggio al crepuscolo.

Taranto, 1880

Genova, 1935

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Eugenio Baroni (Taranto, 1880 - Genova, 1935)

Monumento

Il Monumento ai Mille di Quarto, realizzato tra il 1910 ed il 1914 da Eugenio Baroni, è un esempio emblematico di come alcune opere d’arte nel corso della loro vita “pubblica” assumano un’identità diversa che viene a sovrapporsi all’immagine che l’artista propone.

La sua storia ha inizio con un bozzetto eseguito tra il 1909 ed il 1910 e presentato dall’artista ad un Concorso nazionale bandito allo scopo di celebrare il cinquantesimo anniversario della partenza della spedizione dei volontari garibaldini.

Ma fin dall’inizio il monumento ai Mille di Eugenio Baroni, sia per gli aspetti artistici e storici, sia per le vicende amministrative e politiche che ne hanno caratterizzato la genesi e la successiva realizzazione, non può essere definito un fatto locale.

Nato grazie a fondi recuperati attraverso una sottoscrizione nazionale, che coinvolse quasi tutti i Comuni Italiani e con finanziamenti erogati direttamente dallo Stato, da trasposizione simbolista del mito risorgimentale per eccellenza, venne ben presto a trovarsi al centro dell’acceso dibattito interventista, che si sviluppò nel nostro paese a partire dal 1914, che contribuì alla trasformazione del manufatto artistico in un simbolo dell’interventismo nazionalista.

Questa trasformazione fu accelerata e resa evidente proprio a partire dai festeggiamenti per l’inaugurazione - che avvenne infatti il 5 maggio 1915, a meno di venti giorni dall’entrata in guerra dell’Italia -, organizzati in termini di propaganda politica e incentrati intorno al discorso di Gabriele D’Annunzio, tutto teso a sottolineare l’ineluttabilità dell’intervento.

Lo stesso giorno, nel clima generale di esaltazione patriottica che pervadeva la città, all’ultimo piano di Palazzo Bianco fu inaugurato il primo nucleo del Museo del Risorgimento; nato in ritardo rispetto ad analoghe istituzioni museali di grandi città (Milano, Bologna, Torino), ordinato da Achille Neri presentava le testimonianze della storia genovese e nazionale, dalla rivolta antiaustriaca di Genova nel 1746 all’Unità d’Italia.

A contorno i festeggiamenti prevedevano l’illuminazione dei palazzi pubblici e dei monumenti, cortei, l’esibizione delle bande musicali nei diversi quartieri della città, cori che cantavano l’Inno di Garibaldi, oltre al conio di una medaglia commemorativa, alla stampa di un manifesto e di cartoline celebrative e dell’invito all’inaugurazione.

Poche le prese di distanza, ancor meno le voci di esplicito dissenso.

All’indomani della manifestazione del 5 maggio 1915, il monumento e le vicende che lo hanno visto protagonista verranno saranno richiamate ed enfatizzate a fini propagandistici ed educativi, in particolar modo dal regime fascista alla vigilia del secondo conflitto mondiale.

Per ulteriori approfondimenti cfr. R. PONTE, Il Monumento ai Mille tra mito e propaganda, in “Quarto, 5 maggio 1860. Il memoriale in cui è incisa la nostra storia, catalogo a cura di Unità Tecnica di Missione per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, Roma, Cangemi ed., 2011.

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Assalto e presa della Porta di San Tommaso (1747 c.)

Dipinto, Olio su tela

Olio su tela

La Porta di San Tommaso sorgeva all'estremo limite occidentale fortificato della città; da essa si dipartivano le mura che si estendevano a monte sino alla valle del Bisagno e, a mare, sino alla Porta del Ponte Reale. Era stata occupata dagli austriaci dopo la firma della capitolazione di Genova il 6 settembre 1746. La cacciata del nemico oltre le mura segnò il definitivo successo dell'insurrezione popolare.

Area tematica: L’insurrezione genovese del 1746 e il mito di Balilla

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Pietro Comba

Dipinto, Olio su tela

Olio su tela

Vittorio Emanuele II e Napoleone III guidano zuavi e bersaglieri all'attacco contro gli austriaci. In primo piano vi sono soldati feriti e caduti ed armi sparse sul campo di battaglia; sulla destra uno zuavo ed un bersagliere sorreggono un ufficiale austriaco ferito. Sullo sfondo domina l'orizzonte il campanile della chiesa di San Martino.

Sede:

Comune di Genova - Palazzo Tursi

Via Garibaldi 9 - 16124 Genova

C.F. / P.iva 00856930102