Clicca qui per visualizzare l'immagine

Sinibaldo Scorza (Voltaggio, 1589 - Genova, 1631)

Olio su tela, cm. 76 x 98

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Sinibaldo Scorza (Voltaggio, 1589 - Genova, 1631)

Olio su tela, cm. 76 x 98

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Giovanni Benedetto Castiglione, detto il Grechetto (Genova, 1609 - Mantova, 1664)

Olio su tela, cm. 22 (diametro)

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Sinibaldo Scorza (Voltaggio, 1589 - Genova, 1631)

Olio su tela, cm. 76 x 101

Lo stile di Giovanni Battista Paggi e i soggetti degli artisti nordici attivi a Genova sono alla base anche della cultura figurativa di Giovanni Benedetto Castiglione, detto, per ragioni non del tutto chiarite, il Grechetto. La cronologia della produzione del Castiglione, uno tra i pittori più noti della scuola genovese, non è stata ancora accertata, tanto che le sue tele risultano diversamente datate dagli studiosi.

L’Esodo biblico detto "Fuga di pecore" si pensa possa attribuirsi alla prima maturità dell’artista, soprattutto per l’affollarsi degli animali in primo piano, ricordo per impostazione e per tema delle opere di Sinibaldo Scorza e di Jan Roos. La tela ha un po’ sofferto nel passato per qualche pulitura eccessiva, ma rimane ugualmente mirabile la dettagliata rappresentazione degli animali diretti verso sinistra dove, sullo sfondo, Noè addita l’alta sagoma dell’arca.

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Sinibaldo Scorza (Voltaggio, 1589 - Genova, 1631)

Olio su tela, diametro cm. 21

Assolutamente vicino a certo naturalismo di area lombarda, questo tondo raffigurante due piccioni e un tordo accovacciati è un capolavoro del pittore di Voltaggio Sinibaldo Scorza, genovese di adozione, nato sullo scorcio del Cinquecento e attivo in città nei primi tre decenni del secolo successivo. Molto richiesti, a giudicare dagli inventari delle quadrerie della nobiltà della Repubblica, furono i suoi dipinti, nei quali l’artista raffigurava, con attento studio dal vero, ogni genere di animali, talora inseriti in composizioni mitologiche o religiose, ma spesso scelti come unico soggetto delle sue rappresentazioni.

A distinguere quest’opera, e molte dello Scorza, dai modi della pittura “di genere” fiamminga che negli stessi anni andava diffondendosi presso la committenza genovese è innanzitutto la predilezione per una natura “viva”, lontana, negli intenti e nei modi, dalle composizioni di fiori o di frutta, le cosiddette “nature morte”, della pittura nordica; in secondo luogo si evidenzia nell’opera del pittore di Voltaggio una concreta vicinanza alla realtà, che – proprio come nella pittura lombarda – porta talora all’uso di cromie spente, dai bruni smorzati, bilanciati in sfumature sottili e sempre verificati sul vero.

È il caso del tondino dei Musei di Strada Nuova, nel quale i tre volatili sono dipinti con precisione quasi “fotografica” da pennellate di assoluto mimetismo, sottili e accurate, che sottolineano anche i più delicati trapassi chiaroscurali nei marroni, nei grigi, nei bianchi. Lo Scorza mostra in questa piccola tela la stessa peculiare sensibilità nel trattare soggetti naturali che rivela nella sua attività grafica, in disegni di immediato realismo, talora da lui stesso tradotti successivamente in incisione.

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Pifferaio

Maria Brignole-Sale De Ferrari 1874 Genova - donazione

Strozzi, Bernardo

dipinto

1624 - 1625 - sec. XVII

PR 56

Unità di misura: cm; Altezza: 73; Larghezza: 61

olio su tela

Anversa et Genova: un sommet dans la peinture baroque - Anversa - 2003

Bernardo Strozzi - Genova - 1995

Il dipinto è documentato a Palazzo Rosso dal 1684 fra i beni di Gio. Francesco I Brignole-Sale. È possibile, tuttavia, che il quadro facesse parte della collezione della casata già dal tempo di Gio. Francesco Brignole (1582-1637), considerati gli interessi artistici di quest'ultimo, coerenti con opere di questo tipo. L'analisi riflettografica ha messo in luce come il piffero, inizialmente, fosse più corto rispetto alla versione definitiva, scelta per dare maggiore profondità alla composizione. Da sempre, è la cromia di quest'opera a colpire maggiormente la critica (a partire da Lanzi alla fine del Settecento): questa, insieme al soggetto tipicamente di genere, è da ricondurre all'influsso che la pittura fiamminga ebbe sulla produzione di Strozzi quando questi si trovava ancora a Genova. In particolare, molta presa sul Cappuccino ebbe la pala rubensiana dei "Miracoli di Sant'Ignazio", posta in opera nella chiesa genovese del Gesù nel 1620 (Boccardo 2012). Il dipinto rappresenta il ritratto in primo piano di un uomo mentre sta suonando un piffero.

Clicca qui per visualizzare l'immagine

La cuoca

Maria Brignole-Sale De Ferrari 1874 Genova - donazione

Strozzi, Bernardo

dipinto

1625 - 1625 - sec. XVII

PR 20

Unità di misura: cm; Altezza: 176; Larghezza: 185

olio su tela

Pittori genovesi a Genova nel '600 e nel '700 - Genova - 1969

Bernardo Strozzi - Genova - 1995

La cucina italiana. Cuoche a confronto - Genova - 2015

Certamente una delle opere più conosciute dei Musei di Strada Nuova e della stessa pittura genovese del XVII secolo, questa tela, internazionalmente conosciuta come “La cuoca” dello Strozzi, ritrae piuttosto una sguàttera intenta a spennare un’oca tra polli e piccioni, con un tacchino appeso alle sue spalle, nella cucina di una dimora aristocratica genovese del Seicento. Presso le famiglie della nobiltà locale, infatti, il mestiere di cuoco era all’epoca riservato esclusivamente agli uomini, mentre le donne potevano solo occuparsi di mansioni più umili, come appunto spennare il pollame; che si tratti di una dimora aristocratica, d’altra parte, è certo, vista la presenza in primo piano di una ricca stagnara in argento sbalzato, con elaborato manico raffigurante un’erma femminile. Il quadro è menzionato per la prima volta nell’inventario del 1683-84 di Gio. Francesco I Brignole Sale, committente della dimora di Palazzo Rosso; dal secondo decennio del Settecento, invece, e almeno fino al 1774, l’opera è sempre ricordata – in inventari e guide - nella villa di famiglia sulla collina di Albaro (attuale Istituto Marcelline): è molto probabile che questa collocazione di minor prestigio sia stata motivata dal soggetto di immediata quotidianità del dipinto, giudicato probabilmente non confacente al decoro del palazzo di città, la cui quadreria si era andata arricchendo, tra fine Seicento e inizio Settecento, di tele di soggetto storico o di iconografia sacra. L’opera dello Strozzi - denominato nei documenti dell’epoca ‘il Cappuccino’ perché entrato come frate nell’Ordine all’età di diciassette anni – è una mirabile sintesi delle diverse influenze che nei primi decenni del Seicento costituivano il tessuto della pittura locale: da un lato la moda fiamminga per le rappresentazioni di ‘cucine’, ‘mercati’, ‘dispense’, che aveva trovato esempi, già alla metà del Cinquecento, in dipinti di pittori come Aertsen e Beuckelaer, documentati nelle collezioni delle famiglie genovesi (due tavole di questi artisti sono ora a Palazzo Bianco); dall’altro la nuova attenzione per il genere della ‘nature morta’, a motivo della presenza in città di pittori, ancora provenienti dalle Fiandre, come Jan Roos o Giacomo Liegi; in ultimo, il primo affermarsi di quel naturalismo di matrice caravaggesca che costituiva l’altro polo di aggiornamento della scuola locale. Questa tela, databile al 1625 ca., è esempio delle qualità migliori del pittore: pennellata materica, “gustoso e soave…manipolar delle tinte”, “coloriti pastosi e robusti”, come scrivono le fonti. Dal punto di vista iconografico, è chiara la volontà di misurarsi con la rappresentazione di soggetti popolari, mostrando un’adesione alla realtà ancora sconosciuta ai pittori genovesi, e singolare se si considera questa scelta da parte di un religioso; non è escluso, tuttavia, che al di là di questo significato immediato possano celarsi nel dipinto altri contenuti simbolici, forse – come è stato proposto - un’allegoria dei quattro elementi, cui alluderebbero i volatili, per “l’aria”, l’elaborata stagnara, per “l’acqua”, la ‘cuoca’, per “la terra”, e “il fuoco”, che il pittore dipinge con grande maestria nel suo crepitare sotto il paiolo. Boccardo (La cucina italiana. Cuoche a confronto, 2015) ipotizza che il committente dell'opera fosse stato Gio. Carlo Doria alla fine del 1625; morto il committente quello stesso anno, la tela sarebbe poi entrata nelle raccolte Brignole-Sale. Il dipinto rappresenta una cuoca mentre spenna alcuni animali.

Clicca qui per visualizzare l'immagine

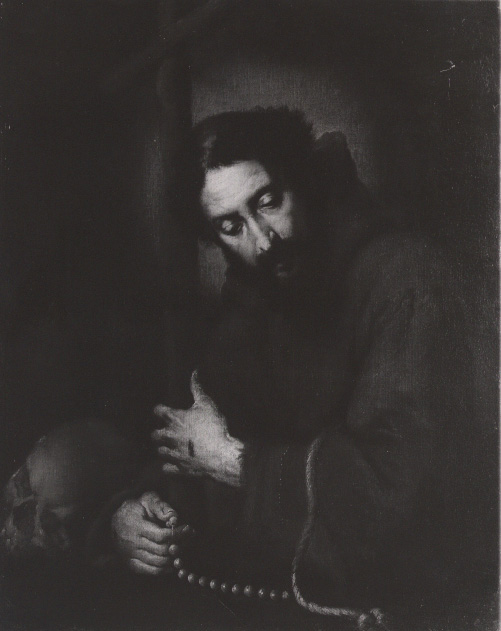

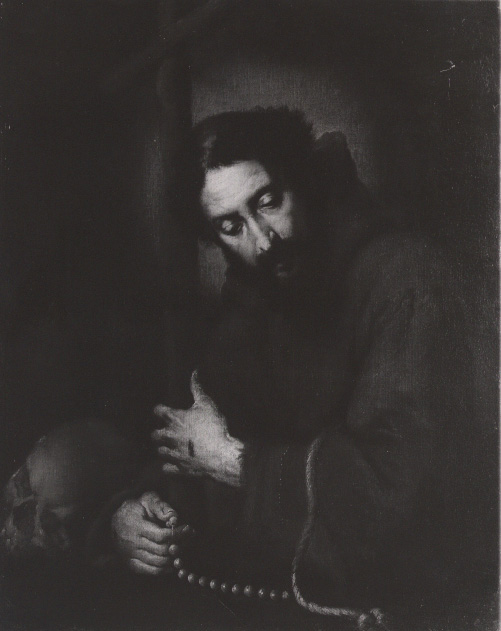

Bernardo Strozzi, detto il Cappuccino (Campo Ligure o Genova, 1582 - Venezia, 1644)

Olio su tela, cm. 55 x 42

Anche questa tela, così come L’incredulità di San Tommaso e Il pifferaio, si colloca cronologicamente agli inizi degli anni venti del Seicento, decennio che corrisponde alla maturità di Strozzi e al suo periodo genovese più fecondo. La sua pittura grassa, morbida nella materia, fluida nella stesura, memore della lezione caravaggesca, ha ormai un’evidenza tale da far emergere i volumi, come in questo caso, contro un fondale indistinto.

L’opera, dalle gamme cromatiche accese, testimonia un più marcato influsso delle opere dei maestri fiamminghi, presenti allora in gran numero a Genova: nel volto del santo-apostolo non è difficile scorgere l’ammirata conoscenza di Rubens.

San Paolo è rappresentato con nella destra l’elsa di una spada poiché con tale arma fu decapitato.

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Madonna col Bambino e San Giovannino

Brignole-Sale De Ferrari Maria 1874 Genova - donazione

Strozzi, Bernardo

dipinto

1615 - 1620 - sec. XVII

PR 106

Unità di misura: cm; Altezza: 158; Larghezza: 126

olio su tela

Bernardo Strozzi - Genova - 1995

Il dipinto, documentato a Palazzo Rosso per la prima volta nel catalogo manoscritto del 1748, costituisce un 'opera giovanile di Bernardo Strozzi, precedente la sua partenza per Venezia. Una forte impronta lombardo-caravaggesca è riscontrabile nel forte chiaroscuro della composizione, nella cesta di frutta posta in alto a sinistra, nel secondo piano, e nell'attenzione ai particolari della vita quotidiana, di derivazione nordica. Il volto quasi "comune" di Maria e la posa scomposta della sua figura, con il piede appoggiato sulla cesta da lavoro, spinsero Federico Alizeri a descriverla come una "rappresentanza ignobile", fatta di "sembiante ed atti volgari" (Alizeri 1847), pur non potendo non riconoscerne allo stesso tempo l'"effetto di chiaroscuro che abbaglia", e le "carni tutte vere palpabili, di gran tono in ogni panno e accessorio". Le indagini riflettografiche hanno evidenziato due pentimenti: lo Strozzi aveva rappresentato anche il piede destro della Madonna e il tavolo su cui è appoggiato il cesto di frutta era coperto da un tappeto "Holbein", di cui si legge chiaramente il disegno. (Serra in "Musei di Strada Nuova" 2010, p. 38) Il dipinto rappresenta la Madonna con Gesù Bambino e San Giovannino.

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Bernardo Strozzi, detto il Cappuccino (Campo Ligure o Genova, 1582 - Venezia, 1644)

Olio su tela, cm. 101 x 97,5

L’incredulità di Palazzo Rosso è certamente prodotto maturo, impostato su un deciso colorismo, apprezzato già dal Settecento. Le parole che l’evangelista fa rivolgere da Cristo al discepolo incredulo sono sottolineate ed enfatizzate attraverso il gesto della mano che, pur con una certa delicatezza, avvicina al proprio costato quella di Tommaso, fino a fargli inserire l’indice fra i lembi della ferita. Non si tratta tuttavia di una novità perché la stessa scelta, e con maggiore forza, aveva già fatto Caravaggio in una tela, già nella collezione di Vincenzo Giustiniani e oggi dispersa, che Strozzi può aver conosciuto attraverso la copia allora posseduta da Orazio Di Negro.

Tale ipotesi, piuttosto che posticipare l’esecuzione del dipinto ad un pur credibile viaggio a Roma dell’artista, accrediterebbe una datazione dell’opera ai primi anni Venti del Seicento, accettando nello stesso tempo il fatto che certe levigatezze di contenuti attestino già l’influsso di Van Dyck.

Il dipinto, acquistato nel 1672 da Giuseppe Maria Durazzo, ereditato nel 1717 da Gio.Francesco II Brignole-Sale, passò quindi sempre per via ereditaria alla Duchessa di Galliera.

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Bernardo Strozzi, detto il Cappuccino (Campo Ligure o Genova, 1582 - Venezia, 1644)

Olio su tela, cm. 95 x 76

Sede:

Comune di Genova - Palazzo Tursi

Via Garibaldi 9 - 16124 Genova

C.F. / P.iva 00856930102