Clicca qui per visualizzare l'immagine

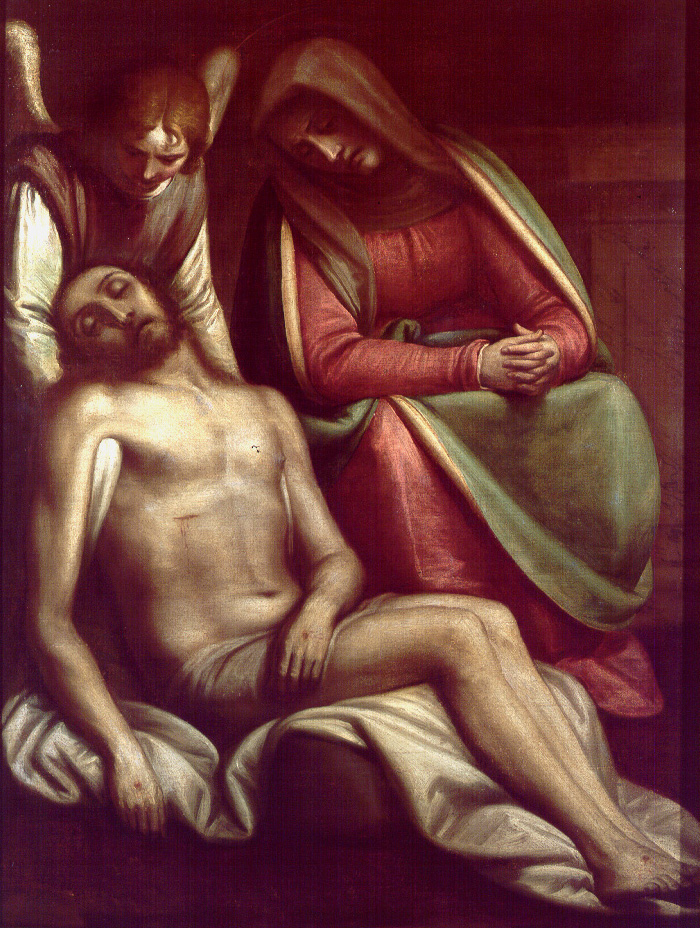

Luca Cambiaso (Moneglia, 1527 – San Lorenzo de El Escorial, 1585)

Olio su tela, cm. 147 x 112

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Luca Cambiaso (Moneglia, 1527 – San Lorenzo de El Escorial, 1585)

Olio su tela, cm. 147 x 112

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Luca Cambiaso (Moneglia, 1527 – San Lorenzo de El Escorial, 1585)

Olio su tela, cm. 147 x 113

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Bernardo Strozzi, detto il Cappuccino (Campo Ligure o Genova, 1582 - Venezia, 1644)

Olio su tela, cm. 125 x 86,5

Uno dei temi prediletti del Cappuccino fu l’immagine di San Francesco, colto in atteggiamenti meditativi, estatici o di preghiera, tanto che Palazzo Rosso ne possiede ben due: San Francesco appoggiato alla Croce e San Francesco in adorazione del Crocifisso, pervenuti alla collezione dei Brignole nel corso del Settecento da due diverse quadrerie Durazzo.

I soggetti di questo genere, anche in ragione della tradizione storiografica in proposito, vengono di solito posti in relazione agli anni trascorsi dall’artista in convento, anche se il San Francesco in estasi sembra più credibilmente riferibile ad una data più tarda. Bisogna ricordare che i temi sui quali l’ordine cappuccino insisteva particolarmente erano l’unione con Dio, la passione di Cristo, la devozione della Vergine e l’estasi, considerata l’aspetto più importante della santità. E’ l’adesione empatica che parte dai personaggi a dare loro evidenza visiva e a comporre la tensione sentimentale che regola lo spazio e fa diretto partecipe l’osservatore.

Clicca qui per visualizzare l'immagine

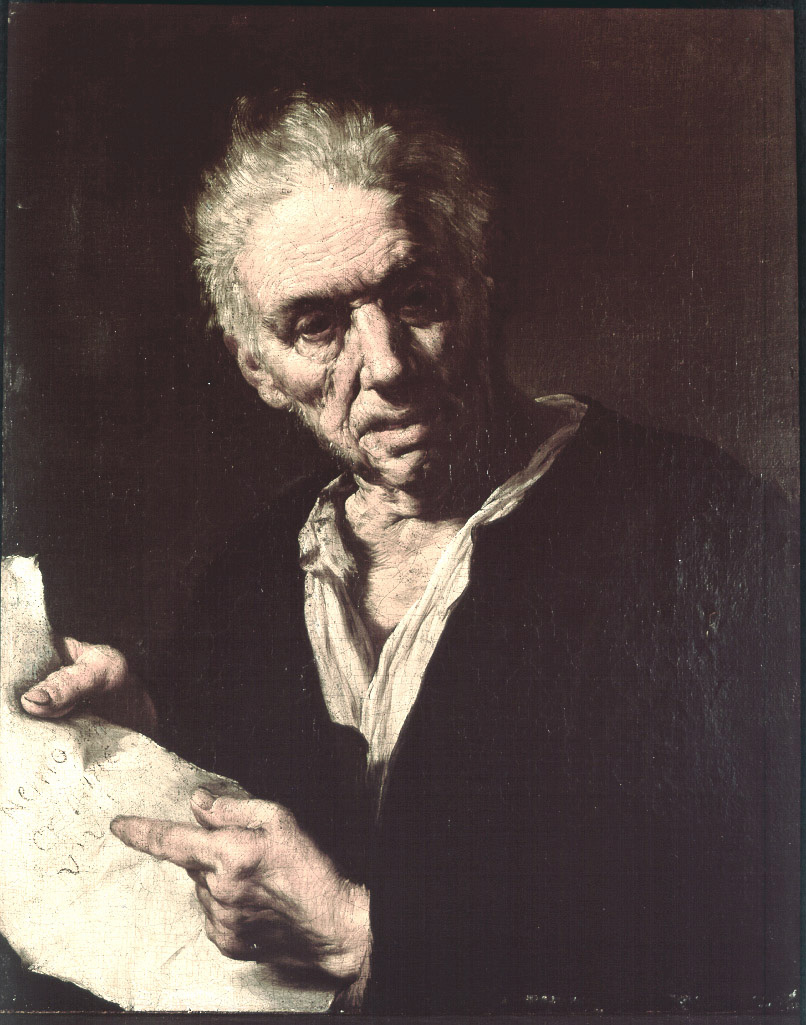

Mattia Preti, detto Cavalier calabrese (Taverna, 1613 - La Valletta, 1699)

Olio su tela, cm. 248 x 245

L’episodio raffigurato da Mattia Preti in questo grande dipinto è tratto dal secondo canto della Gerusalemme liberata, in cui Torquato Tasso racconta di Olindo e Sofronia, che al fine di evitare la carneficina di cristiani, minacciata da Aladino per un furto sacrilego nella moschea di Gerusalemme, in una generosa gara, motivata dall’amore reciproco, si autoaccusavano tentando a un tempo di scagionare l’amato e la comunità cristiana. Furono pertanto condannati entrambi al rogo ed erano già legati per il supplizio quando intervenne Clorinda, famosa eroina e guerriera persiana, appena giunta a Gerusalemme per partecipare alla resistenza musulmana che, vedendo il coraggio e supponendo l’innocenza dei due amanti, convinse Aladino a liberarli, offrendogli, in cambio, i suoi servigi in battaglia.

Preti non mette in risalto tanto le figure dei protagonisti, che sono relegati, seppur in primo piano, ai margini della scena, quanto la partecipazione della folla a questo evento, dandone un’interpretazione corale, che ben si addice alla resa del poema eroico in cui ogni azione è vista nell’ottica del bene comune.

Committente del dipinto fu il cardinale Gian Battista Pallotta, che lo volle come pendant di un quadro con Damone e Pizia, altro emblematico esempio di eroica amicizia, di Guercino, nel 1646.

In questi anni Mattia Preti era a Roma e gli influssi neoveneti che si riscontrano nella tela, soprattutto nella capacità veronesiana di creare ampi spazi prospettici, sono filtrati e arricchiti da una vena larga e movimentata, con accenti drammatici, smorzati dalla conoscenza del classicismo emiliano di Guercino.

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Bernardo Strozzi, detto il Cappuccino (Campo Ligure o Genova, 1582 - Venezia, 1644)

Olio su tela, cm. 122 x 94

Questa tela fu venduta nel 1728 a Gio.Francesco II Brignole-Sale da Pier Francesco Centurione Oltremarini, nipote di quel Filippo che commissionò a Bernardo Strozzi gli affreschi della sua villa di Sampierdarena e, forse, altre opere. E’ probabile che, già al momento del suo ingresso nella collezione Brignole-Sale in Palazzo Rosso, la tela sia stata molto ingrandita per fungere da sovrapposta nella stanza detta della Gioventù in cimento.

Abbandonata nel secondo dopoguerra la tradizionale disposizione a quadreria delle opere, il dipinto fu riportato alle dimensioni originali. L’ultimo restauro pittorico ha restituito la gamma cromatica originale, contraddistinta, almeno nelle vesti azzurre e verdi della donna, da colori freddi e asprigni, mentre più leggibile è risultato l’abile uso del pennello nel dare rapido corpo ai panneggi.

Esistono altre due redazioni della Carità cristiana, una conservata al Virginia Museum of Fine Arts, l’altra in collezione privata genovese, di cui quella di Palazzo Rosso può considerarsi il prototipo. Tutte in ogni caso ispirate ad una tarda opera di Luca Cambiaso, oggi agli Staatliche Museen di Berlino, che già presentava la personificazione della terza Virtù Teologale in termini assai prossimi a quelli di lì a poco codificati dal Ripa (1603).

Discussa è la datazione dell’opera; la più credibile sembra, comunque, porsi intorno alla metà del secondo decennio del Seicento, quando le componenti culturali toscane dello Strozzi si arricchiscono delle suggestioni lombarde.

Clicca qui per visualizzare l'immagine

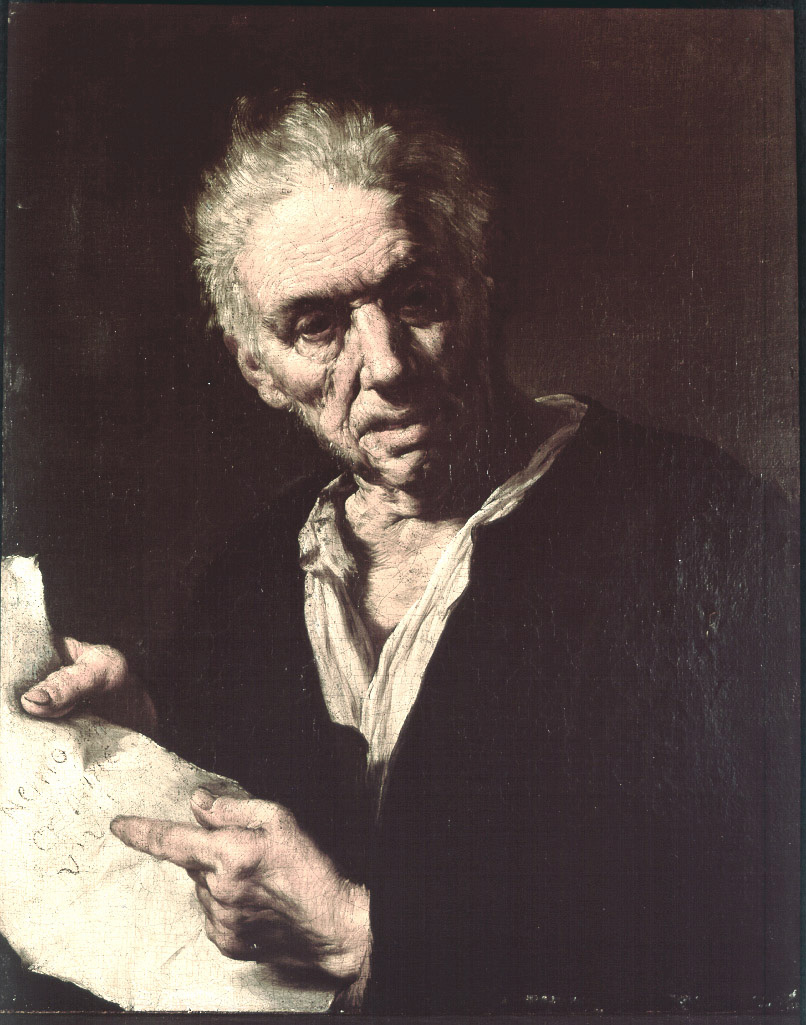

Francesco Fracanzano (Monopoli, 1612 - Napoli, 1656)

Olio su tela, cm. 70 x 56

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Mattia Preti, detto Cavalier calabrese (Taverna, 1613 - La Valletta, 1699)

Olio su tela, cm. 123 x 173

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Mattia Preti, detto Cavalier calabrese (Taverna, 1613 - La Valletta, 1699)

Olio su tela, cm. 248 x 312

Mattia Preti era meglio conosciuto come il Cavalier Calabrese per via del titolo avuto dall'Ordine di Malta e per la regione d'origine. La Resurrezione di Lazzaro è riconducibile al periodo giovanile dell'artista (1630-1640), a quando la sua pittura risultava ancorata al drammatico vigore dei caravaggeschi napoletani, dai quali il pittore riprende in particolare il naturalismo tenebroso, tagliato in questo caso da una lama di luce che evoca la Vocazione di San Matteo dello stesso Caravaggio. Nel contempo nella figura della Maddalena, in primo piano all'estrema sinistra, inginocchiata, è già leggibile il fascino allora esercitato dalla pittura veneta del secolo precedente.

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Padre eterno con angioletto

Brignole-Sale De Ferrari Maria 1888 Genova - legato

Barbieri, Giovanni Francesco detto il Guercino

dipinto

1620 - 1620 - XVII

PB 257

Unità di misura: cm; Altezza: 66; Larghezza: 91

olio su tela

Mostra d'arte antica aperta nelle sale del Palazzo Bianco - Genova - 1892

Il Guercino (Giovanni Francesco Barbieri, 1591-1666) - Bologna - 1968

Il Guercino - Bologna - 1991

Genova e Guercino. Dipinti e disegni delle civiche collezioni - Genova - 1992

Il dipinto era destinato a coronare la pala raffigurante la "vestizione di San Guglielmo d'Aquitania", dipinta dal Guercino nel 1620 per Cristoforo Locatelli. Secondo la testimonianza del Malvasia il committente "lo tenne per se", ponendovi una copia. La presenza della tela del Guercino nel capoluogo ligure è attestata già dalla prima metà del XVIII secolo, mentre è citato per la prima volta in Palazzo Rosso nell'inventario manoscritto del 1748. Il dipinto fu fra i pochi a non essere donato, insieme al Palazzo, nel 1874, al comune di Genova, poiché la Duchessa di Galliera lo portò via con sé per decorare la sua residenza parigina; solo nel 1889 entrò a far parte del patrimonio artistico della galleria di Palazzo Bianco, attraverso il legato da lei disposto in quell'anno a favore delle civiche collezioni. Il dipinto rappresenta il Padre eterno mentre dialoga con un angioletto.

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Cristo scaccia i mercanti dal Tempio

Maria Brignole-Sale De Ferrari 1874 Genova - donazione

Barbieri, Giovanni Francesco detto Il Guercino

dipinto

1634 - 1638 - XVII

PR 62

Unità di misura: cm; Altezza: 250; Larghezza: 311

olio su tela

GENOVA E GUERCINO. DIPINTI E DISEGNI DELLE CIVICHE COLLEZIONI - GENOVA - 1992

Le stanze del Cardinale. Caravaggio,Guido Reni, Guercino e Mattia Preti per il Cardinale Pallotta - Caldarola - 2009

La documentazione disponibile fornisce elementi piuttosto contraddittori riguardo alla genesi di questo dipinto. Se, da una parte, lo storiografo bolognese Carlo Cesare Malvasia (1678) lo dice commissionato a Guercino nel 1634 dal cardinale Giovanni Battista Pallotta per farne omaggio, al termine del suo mandato a Ferrara, a Francesco I d'Este, allora Duca di Modena, salvo poi non consegnarlo e tenerlo per sé, dall'altra, il Libro dei conti dell'artista tiene memoria del pagamento ricevuto quattro anni più tardi da Antonio Fabri per "il ritocco della coppia del Cristo che schaccia li venditori dal Tempio" da donare allo stesso Pallotta, che, a quel punto, ne avrebbe posseduti due quasi identici. Al di là del fatto che Malvasia possa essersi sbagliato e che la prima tela del 1634 possa essere effettivamente pervenuta al Duca di Modena (ma non compare nessun'opera simile negli inventari estensi), scarsi dubbi esistono sul diretto collegamento del soggetto del quadro alla figura del cardinale: infatti, la corda piegata brandita da Cristo nell'atto di scacciare i mercanti ricorda molto da vicino l'arma araldica dei Pallotta, caratterizzata da un "flagello nell'atto di colpire". Il paragone è talmente calzante che nelle carte del cardinale l'opera - forse giunta tra i suoi beni effettivamente solo nel 1638, grazie al "ritocco" pagato da Fabri? - è stata curiosamente registrata sotto la voce "Flagellum de funiculis", con una citazione dal Vangelo di Giovanni (2,15). Altrettanto sicuramente, l'opera oggi conservata ai Musei di Strada Nuova venne acquistata da Gio. Francesco I Brignole-Sale entro il 1684, a partire da un gruppo selezionato di opere un tempo appartenenti al cardinale Pallotta e successivamente, tramite le nozze di sua figlia, pervenute al marito di quest'ultima, il conte bolognese Gio. Gaspare Grassi. Lontano dall'essere una mera copia "tout court", il dipinto in questione sembra, dunque, costituire una rielaborazione di bottega - sono stati fatti i nomi di Bartolomeo Gennari e Matteo Loves - con l'intervento del maestro, forse limitato - anche a giudicare dalla cifra pagata da Fabri per il "ritocco" - all'esecuzione delle teste principali e di qualche altro elemento pregnante. Il restauro del 2009 ha peraltro effettivamente messo in luce la presenza di più strati pittorici, dei quali, tuttavia, alcuni riconducibili ai pesanti interventi di reintegrazione pittorica effettuati già a metà Ottocento da Giuseppe Isola e documentati. (Boccardo 2009, pp. 116-117) Per Turner (2017, pp. 496-497) si può trattare di un classico "bozzettone" di bottega, realizzato in preparazione del dipinto principale e per il quale il ritocco richiesto da Fabri doveva servire a colmare le parti lasciate solo, appunto, abbozzate. Il dipinto rappresenta Gesù mentre scaccia i mercanti dal tempio.

Sede:

Comune di Genova - Palazzo Tursi

Via Garibaldi 9 - 16124 Genova

C.F. / P.iva 00856930102