Clicca qui per visualizzare l'immagine

Santo Varni (Genova, 1807-1885)

Marmo, cm 85 x 90 x 62

Firmato e datato sulla base "Per commissione di S.A.R. il principe Odone di Savoia S.Varni genovese MDCCCLVIII" (1858-1865)

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Santo Varni (Genova, 1807-1885)

Marmo, cm 85 x 90 x 62

Firmato e datato sulla base "Per commissione di S.A.R. il principe Odone di Savoia S.Varni genovese MDCCCLVIII" (1858-1865)

Clicca qui per visualizzare l'immagine

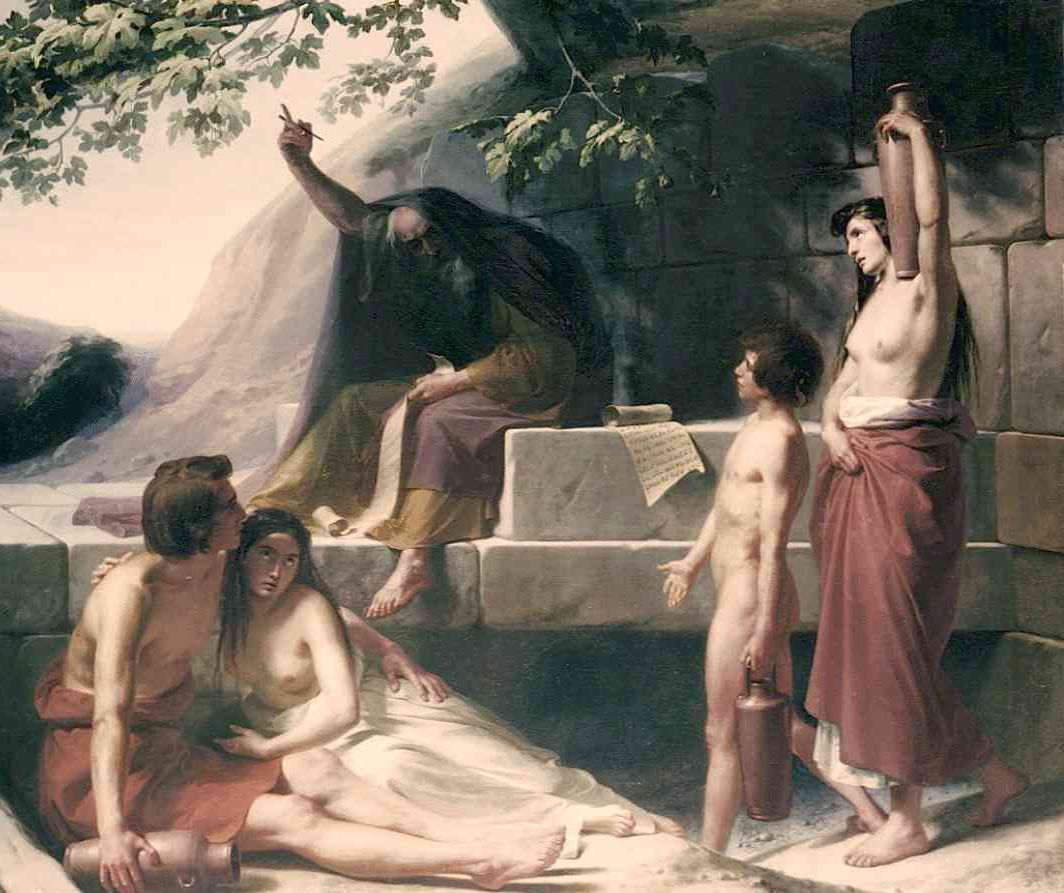

François Marius Granet (Aix-en-Provence, 1775-1849)

Olio su tela, cm. 100,5 x 81,5

Firmato in basso a sinistra "Granet"

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Léopold Robert (Les Eplatures, 1794 - Venezia, 1835)

Olio su tela, cm. 90 x 76

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Carlo Arienti (Arcore, 1801 - Bologna, 1873)

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Santo Varni (Genova, 1807-1885)

Bozzetto di terracotta, cm. 39,5 x 14 x 11,5

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Nicolò Traverso (Genova, 1745-1823)

Bozzetto

Clicca qui per visualizzare l'immagine

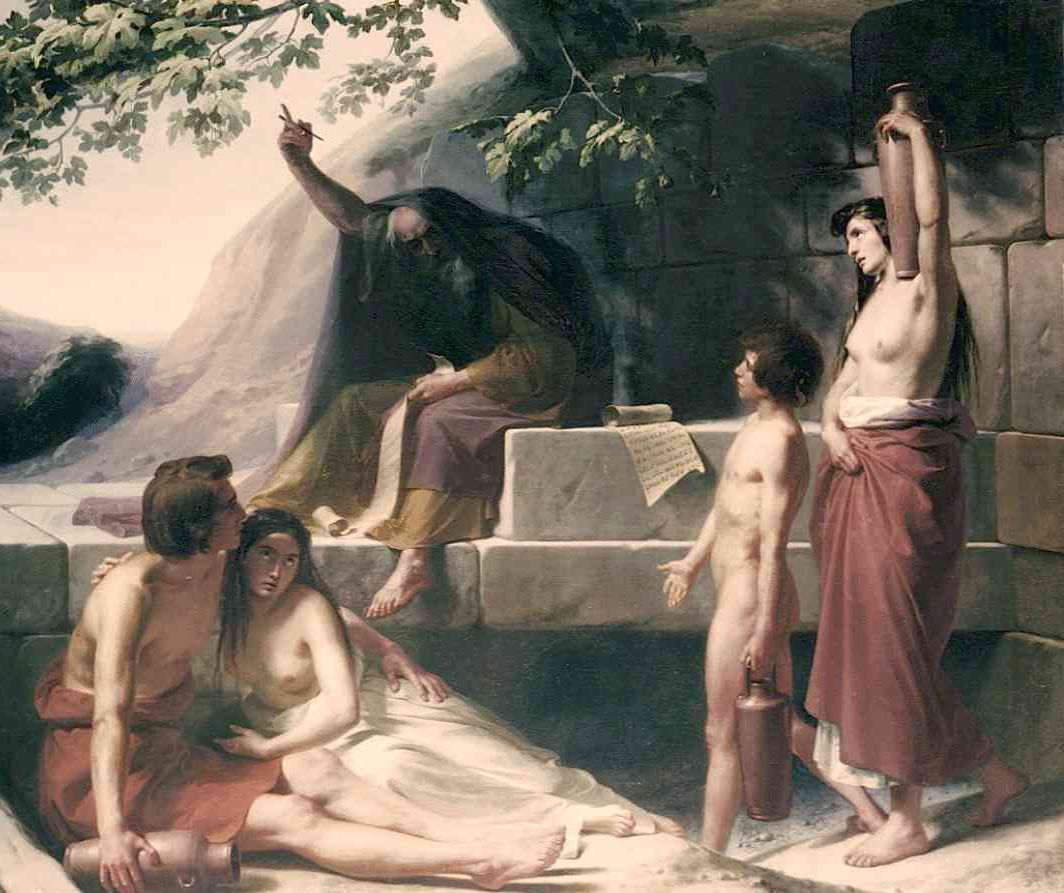

Giuseppe Frascheri (Savona, 1809 - Genova, 1886)

Olio su tela, cm. 282 x 179,8

Soggetto dantesco dalle calde cromie ispirato alle opere di Ary Scheffer.

Esposto alla mostra dell'Accadenia Ligurstica di Belle Arti di Genova organizzata in occasione dell'VIII Congresso Scientifico Italiano nel 1846.

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Veduta di Genova

Lunganelli, Elbano 1974 RM/ Roma - donazione

Bossoli, Carlo

dipinto

1872 - 1872 - XIX

GAM1981

Unità di misura: cm; Altezza: 39; Larghezza: 70.5; Varie: Altezza con cornice cm 58.5

Larghezza con cornice cm 90

olio su cartone

Veduta di Genova dai monti retrostanti, realizzata a olio.

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Ippolito Caffi (Belluno, 1809 - Lissa, 1866)

Olio su tela, cm. 54 x 82

Smaltata e limpida veduta di Genova del 1850 del veneto Ippolito Caffi (Belluno 1809 - Lissa 1866), costretto a riparare in Liguria tra il 1849 e il 1854 per ragioni politiche.

Firmato e datato in basso a destra "Ippolito Caffi pinse 1850"

Clicca qui per visualizzare l'immagine

Veduta fantastica dei principali Monumenti d'Italia

1898 Genova - acquisto

Tetar Van Elven, Petrus Henricus Theodor

dipinto

1858 - 1858 - XIX

GAM 471

Unità di misura: cm; Altezza: 252; Larghezza: 353

olio su tela

Concepito in apparenza come un grandioso “collage” di tutti i monumenti simbolo delle più importanti città italiane per evitare problemi di censura, ma in realtà pensato come una sorta di pre-manifesto risorgimentale dell’Unità d’Italia, il dipinto prende l’avvio dalla parziale veduta della Lanterna di Genova, all’estrema sinistra, per riunire, attraverso le architetture più riconoscibili e simboliche della penisola – dal duomo di Milano, a San Marco di Venezia, dalla torre di Pisa a San Pietro in Vaticano fino al fumante Vesuvio sulla baia di Napoli - tutta l’Italia sotto la bandiera sabauda. Manca la raffigurazione della Sicilia perché Giuseppe Garibaldi sarebbe partito coi mille volontari, per annetterla al Regno d’Italia, solo due anni dopo, il 5 maggio 1860.

La grande tela, realizzata dall’olandese Petrus Henricus Theodor Tetar van Elven, uno degli artisti più vicini alla dinastia regnante dei Savoia, è appartenuta al Marchese di idee mazziniane Filippo Ala Ponzone. Questa veduta riunisce tutti i monumenti simbolo delle più importanti città italiane. Sulla sinistra c'è la parziale veduta della Lanterna di Genova, per poi proseguire con altre architetture simboliche: il duomo di Milano, la Basilica di San Marco di Venezia, la torre di Pisa e San Pietro in Vaticano. Sulla destra è dipinto il Vesuvio affacciato sulla baia di Napoli.

Sede:

Comune di Genova - Palazzo Tursi

Via Garibaldi 9 - 16124 Genova

C.F. / P.iva 00856930102