Indirizzo: Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce - Via Jacopo Ruffini, 3

Data: da 19/06/2020 a 20/09/2020

A causa della sospensione degli eventi e della chiusura dei Musei fino al 17 maggio 2020, in ottemperanza al Dpcm 198 del 8 marzo 2020, la mostra è rinviata a data da destinarsi.

Sirotti e i Maestri.

A cura di Anna Orlando, con la collaborazione di Studio Sirotti e Francesca Serrati.

Museo d'Arte Contemporanea Villa Croce.

A quasi tre anni dalla scomparsa di Raimondo Sirotti (25 settembre 1934 – 1 maggio 2017) la città di Genova gli rende omaggio, con la prima grande retrospettiva sulla sua intera produzione, un evento espositivo articolato su due prestigiose sedi, Palazzo Ducale e Villa Croce, che copre un arco cronologico di circa sessant’anni, dall’immediato dopoguerra fino alle ultime tele.

Presente in moltissime mostre antologiche e protagonista di diverse personali in sedi anche istituzionali, non solo in Italia, di Sirotti viene studiata e proposta l’intera carriera, dagli esordi che vedono un importante momento formativo a Milano alla fine degli anni Cinquanta, fino al successo e ai numerosi incarichi pubblici a partire dagli anni Novanta.

Genova, che ha visto Sirotti operare come artista, ma anche come docente e poi presidente dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, è la città deputata ad accogliere questa importante mostra: a Palazzo Ducale, per il suo ruolo culturale baricentrico, e a Villa Croce, il Museo d’arte Contemporanea che conserva la più importante collezione di opere degli artisti liguri del XX secolo, nonché sede storicizzata e ampiamente riconosciuta per le più importanti mostre d’arte moderna e contemporanea a Genova.

Il progetto è diviso in due capitoli parimenti importanti e tra loro complementari.

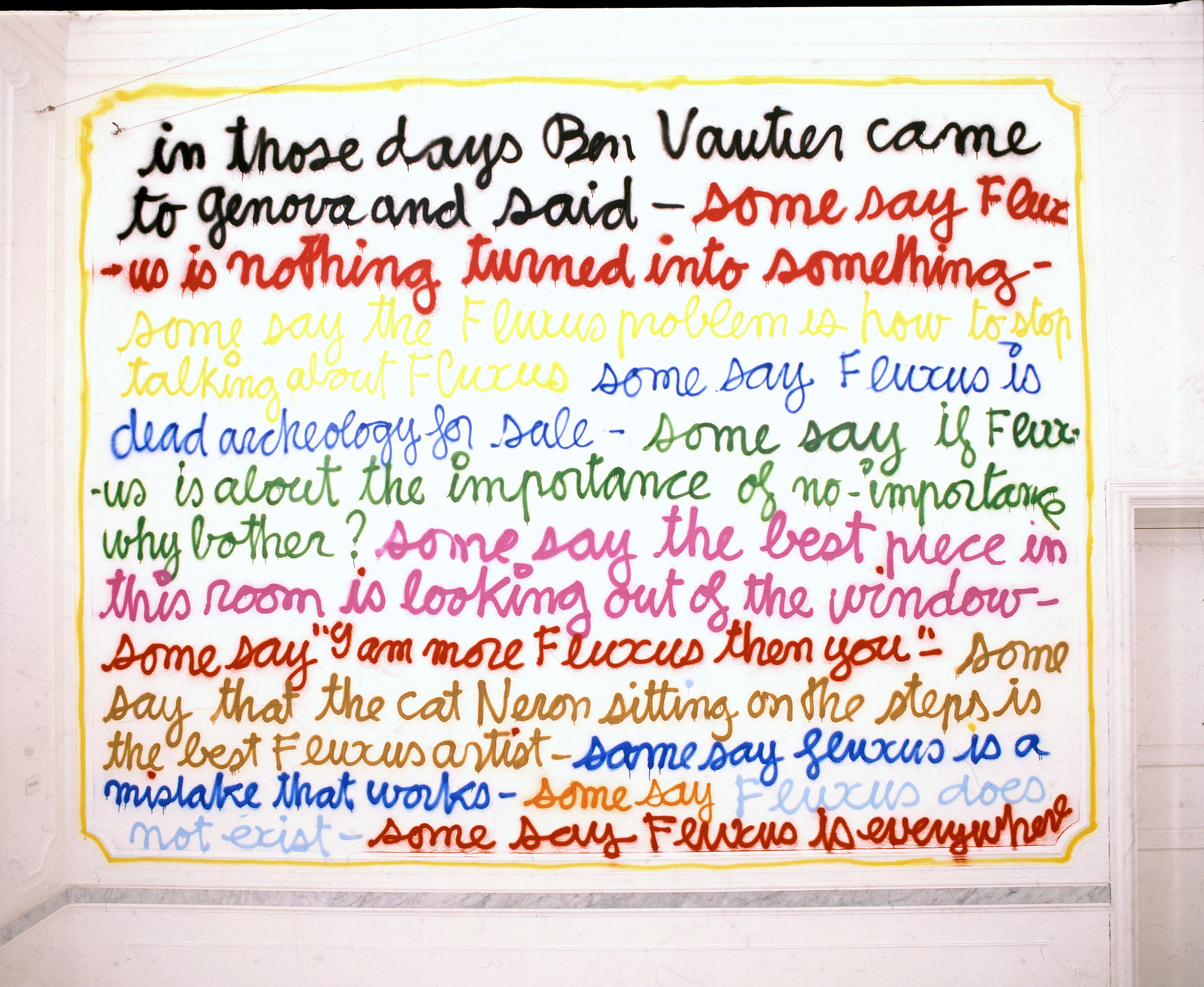

A Villa Croce verrà indagato in modo totalmente inedito l’importante capitolo delle rivisitazioni dell’arte antica e del rapporto con i grandi maestri del passato, in primis del barocco genovese, ma anche con significativi esponenti del Novecento con cui, in modo più o meno esplicito, Sirotti si è confrontato. Alcune delle opere di confronto appartengono alla collezione permanente del museo, fornendo così una preziosa occasione di valorizzazione di un patrimonio civico.

L’incantevole sede di Villa Croce, che offre come valore aggiunto il suo rapporto stretto con il parco e il suo affaccio sul mare, come coronamento d’eccezione per il tema della natura costantemente al centro della ricerca di Sirotti, sarà letteralmente invasa dalle grandi e piccole variopinte, emozionanti e coinvolgenti tele di Sirotti.

È previsto il rapporto diretto con le opere da cui ha tratto ispirazione – dipinti di Valerio Castello, Anton Maria Vassallo, Giovanni Benedetto Castiglione – e la presenza di opere di forte impatto dimensionale come uno dei due grandi arazzi del Teatro Carlo Felice, ispirati a due dipinti del barocco genovese.

L’Accademia Ligustica di Belle Arti, nelle stesse date delle mostre di Palazzo Ducale e Villa Croce propone un evento espositivo dal titolo Uno, nessuno, centomila. Raimondo Sirotti, tra passato e presente, a cura di Giulio Sommariva, che intende richiamare la sua lunghissima attività di direttore e presidente della storica istituzione genovese, ma soprattutto di docente.

All’interno del progetto Sirotti 2020, il Museo Diocesano partecipa esponendo il ciclo della Via Crucis della parrocchiale di Bogliasco, opera eseguita da Sirotti come rivisitazione della Via Crucis del Tiepolo. L’evento espositivo è a cura di Grazia Di Natale e Paola Martini.

Il catalogo, curato da Matteo Fochessati e Anna Orlando è edito da Sagep.