Clicca qui per visualizzare l'immagine

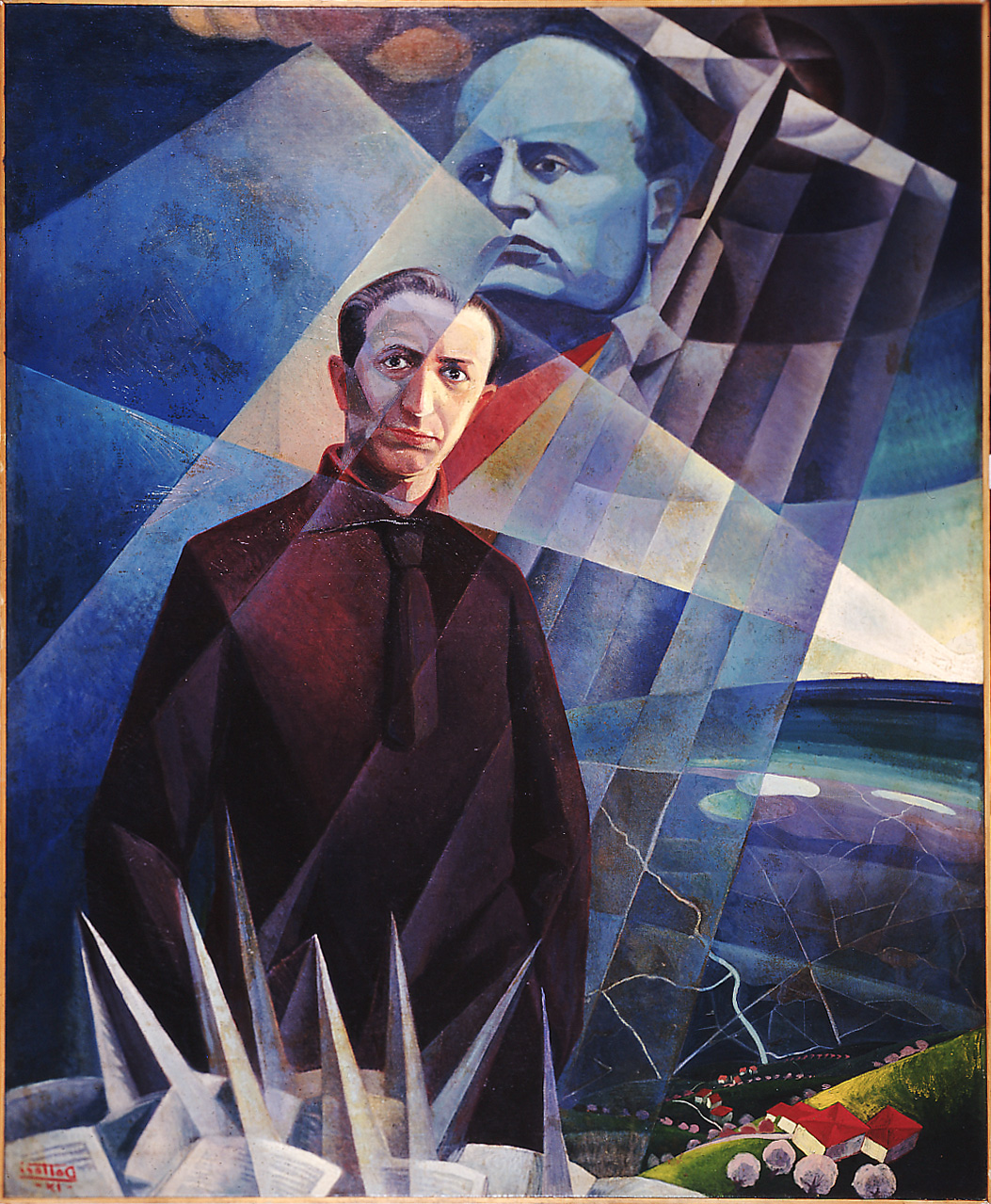

Ritratto aereo di Mario Carli

Mitchell Wolfson Jr. 2007 Genova - donazione

Gerardo Dottori (Perugia, 1884 circa - 1977)

dipinto

1931 - 1931 - XX

GX1993.462

Unità di misura: cm; Altezza: 159; Larghezza: 129.5

olio su tela

Quando, nel 1931, Dottori dipinse il Ritratto aereo di Mario Carli intitolandolo anche "Un italiano di Mussolini", lo scrittore e attivista futurista era ormai diventato un personaggio ufficiale del regime – di lì a poco venne nominato console prima a Porto Alegre in Brasile e poi a Salonicco – ma il suo percorso esistenziale e artistico era stato assai accidentato, in grado di rivelare le molte contraddizioni insite nell’evoluzione storica del fascismo. Dopo aver debuttato a Firenze, prima della guerra, come autore di romanzi sperimentali, quasi pre-surrealisti, Carli fu uno degli esponenti di spicco dell’arditismo, fenomeno tipico dell’originario movimentismo fascista, che proponeva la figura di un “uomo nuovo” insofferente a ogni regola e convenzione, violento e anarchico, radicale e provocatore, audace e spregiudicato, un uomo, insomma, con “cuore da dinamo, polmoni pneumatici, fegato da leopardo”. Animato da questi ideali, Carli si arruolò volontario nel 1917, venne ferito e decorato; andò con D’Annunzio a Fiume e lì lanciò “La Testa di Ferro”, l’organo di stampa dei legionari fiumani; venne più volte processato e arrestato; per aprire la strada alla rivoluzione, si mostrò disponibile ad accogliere esperienze e modelli anche socialisti e comunisti, tanto da suscitare i sospetti di Marinetti e Mussolini. A seguito della crisi dell’arditismo e dopo la marcia su Roma, fondò la rivista “L’Impero” allo scopo di aggregare le forze più innovatrici del futurismo e delineare una nuova cultura adeguata alle prospettive del fascismo, finché Mussolini, ormai consolidatosi al potere e epurato l’iniziale spirito sovversivo del movimento, lo imbrigliò nell’ufficialità per renderlo inoffensivo.